|

|

[ palestine ]

|

|

|

|

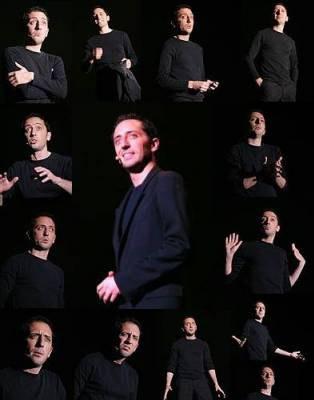

Gad Elmaleh... پ‰

21/10/2006 15:40

Né à Casablanca (Maroc) le 19 avril 1971

Sa biographie : à 16 ans, Gad Elmaleh quitte son Maroc natal et sa petite famille pour Montréal. Il débute dans divers domaines : radio, télévision, cabarets. En 1992, il arrive à Paris, après un passage au cours Florent, et fait ses premiers pas sur scène dans 'Les Libertins' en tant que figurant. Quelques années plus tard a lieu son premier spectacle 'Décalages' à Montréal, qu'il joue ensuite au Maroc puis à Paris. Il apparaît alors au cinéma notamment dans 'Salut cousin', 'Vive la république', 'L'homme est une femme comme les autres'. Il revient sur les planches dans 'Tout contre' en 1999, et poursuit avec son nouveau spectacle 'La Vie normale' qui récolte un accueil chaleureux et justifié. Son troisième one-man-show, 'L'autre, c'est moi', est un franc succès. Il est maître de cérémonie aux Césars en 2004 et en 2005. Pour ce qui est de sa carrière cinématographique 'La Vérité si je mens 2', 'Chouchou' ou encore 'La Doublure' en font l'un des comiques préférés des Français. En mars 2006, le ministre de la culture Renaud Donnedieu de Vabres l'a élevé au rang de Chevalier dans l'Ordre des Arts.

Sa filmographie :

Mille mots (Prochainement), de Alain Chabat

Les Enfants du terrain vague (Prochainement), de Marco Carmel

Hors de prix (2006), de Pierre Salvadori

La Doublure (2006), de Francis Veber

Olé ! (2005), de Florence Quentin

Les 11 commandements (2004), de François Desagnat

Chouchou (2003), de Merzak Allouache

La Beuze (2003), de François Desagnat

Le Film du 1er avril !!! (2003)

A+ Pollux (2002), de Luc Pagès

Dr. Dolittle 2 (2001), de Steve Carr

La Vérite si je mens ! 2 (2001), de Thomas Gilou

Les Gens en maillot de bain ne sont pas (forcément) superficiels (2001), de Eric Assous

Deuxième vie (2000), de Patrick Braoudé

On fait comme on a dit (2000), de Philippe Bérenger

Les Petits souliers (1999), de Olivier Nakache

Train de vie (1998), de Radu Mihaileanu

L'homme est une femme comme les autres (1998), de Jean-Jacques Zilbermann

Les Soeurs Hamlet (1998), de Abdelkrim Bahloul

XXL (1997), de Ariel Zeitoun

Vive la République ! (1997), de Eric Rochant

Salut cousin ! (1996), de Merzak Allouache

Citation : "Faire rire, c'est mon point G à moi !"

"Gad" signifie "joie" en hébreux. Un nom prédestiné pour l'humoriste qui apporte tant de bonheur à son public.

Site officiel (à paraître)

Mon avis : Gad Elmaleh est lui aussi mon "chouchou" (référence au film bien sur) ! Son spectacle "L'autre c'est moi" est à mourir de rire...Il caricaturise les personnes que l'on croisent tous les jours dans la rue -comme le blond- en exagérant "un brin" à leur sujet , mais tous a toujours de la réalité dans ses paroles et dans ses mimiques...

Ceux qui ne le connaissent pas (ils sont rares) encore , découvrez-le vous serez ravis !

Laissez votre avis sur Gad Elmaleh dans un commentaire...

| |

|

|

|

|

|

|

|

José Romمo de Souza

02/10/2006 14:30

علم "الصباح الرياضي"من مصادر مطلعة أن المكتب المسير للوداد وعد اللاعبين بالتواصل بمنحة توقيع العقود، والراتب الشهري الأخير بداية الأسبوع المقبل. وأوضح المصدر ذاته أن المكتب المسير يحاول من خلال تقديمه منح التوقيع التهرب من الوفاء بالوعد الذي قطعه على نفسه قبل انطلاق الموسم الجاري والمتعلق بتمكين اللاعبين من مستحقاتهم المالية المتبقية عن مشاركتهم في دوري أبطال العرب وحصولهم على لقب البطولة، والتي تبلغ 40 ألف درهم لكل لاعب.

من جهة أخرى أشار مصدر الصباح إلى أن مدرب الفريق الأحمر البرتغالي خوصي روماو طلب من اللاعبين تحمل إجراء التداريب في شهر رمضان نهارا، وأضاف المصدر ذاته أن روماو أخبر اللاعبين خلال الحصة التدريبية ليوم أول أمس (الخميس)أنه بدوره قرر الإمساك عن الأكل والصيام خلال الشهر الكريم، مبرزا أن روماو قال للاعبين إنه لم يفطر منذ بداية رمضان.

من جهة أخرى عاد كل من اللاعب السنغالي إبرا هيما توري وعبد الإله بوحور إلى تداريب الفريق بإيقاع خفيف قبل إجراء تدار يبهم الجماعية مع باقي اللا عبين.

الصباح : 30شتنبر 2006

| |

|

|

|

|

|

|

|

بعد أن لحس الزواج عقلها, أصالة و قبلة عارية مع العريان !!!

02/10/2006 04:32

|

: قبلة عريانة على أصول أصالة , هذا حدث في برنامج ( شاكو ماكو ) من تقديم نيشان ديربارهونتوميكوتاناك ! , الحلقه كانت في بدايتها سليمه جداً وبدأ الملل يصيبنا من تصنع أصالة للمثالية الى ان جاء العريان كى تفاجئ أصاله به ( وكأنها لم تعلم بمجيئه وانه سيحل ضيفاً على البرنامج ) , فدخل طارق كأنه تائه مع إصطناع أصالة للدهشة و الإنهبار الخجول , وأخذت تـُـسكت نيشان عن بعض الاسئلة التي لربما تسبب إحراجاً لطارقها هذا الذي لم نعرف له لهجة ثابته !

فادي وهو الذي يلعب دور المهرج في البرنامج , لم يكف عن سيل الجمل ( المخله ) التي تشكل إحراجاً للمشاهد , ولربما عرف بمزاجية أصالة وكان على علم بسيناريو القبلة ( المعد سلفاً ) فقال بينه وبين نفسه ( خلينا نمهد للحدث ) , فحرارة القبلة تكون أقوى وقعاً على نفس المشاهد ان لم تسبقها خلطة من قلة الأدب مع قليل من الوقاحه !   جاء موعد مغادرة العريان , فبدأ قلب أصالة يخفق وتفكر بطريقة القبلة ( هل أجعلها سريعة ؟ أقرب الى العفوية ؟ يا إلهي نسيت ما تدربنا عليه ) , ولكن بدورنا نطمئن أصالة بأن السيناريو جاء كما هو مخطط له , أما طارق فلم ينطق بكلمة مفيدة طوال الحلقة , الى ان أتى دوره و سبب وجوده الحقيقي وهي القبلة , فأغمضت الست عينيها وفرش العريان شفاهه !  القبله , لربما يراها المشاهد مقبوله كونها من حبيبين شرعيين , لكنهما ضربا بعرض الحائط آداب الحياء العام , متناسيان وبالأخص أصالة ( الأم ) ان تلك القبلة الكيديّه أما مرأى شام و خالد وهذا على أقل تقدير , فلطالما كنتي يا أصالة مثلاً لجيل المطربات الناشئات في الحشمه و الأخلاق - قبل أن يلحس الزواج عقلك - , فماذا ستفعل الآن نجلا ؟ وماذا تركتِ لروبي ومروى ؟ لن استغرب اذا رأيت لهم أفلام خلاعية في برنامج من سيربح المليون !! السؤال الذي يطرح نفسه رغم اجابته الواضحة كوضوح القبلة العريانية , بما أن الحلقة كانت مسجلة كان بامكان أصالة أن تمنتج القبلة لو كانت غير مقصوده ، فلماذا لم يتم قطعها ؟ هذا ما يبرهن على منطقية ان السبب كيدي لا أكثر ولا أقل من أم خالد . . . المحترمة ! |

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

English version

02/10/2006 00:13

Trade Finance: From Risk Management to Cash Management

Report Published by Celent

Traditional trade finance features are doomed. Moving them to the Internet is not the answer. Trade finance solutions should move from a transaction focus solution to cash management solution.

In a new report, "Trade Finance: From Risk Management to Cash Management," Celent provides a clear definition of the international trade business. It also provides a detailed analysis of the drivers that are remodeling trade finance operations and of the trends that are taking place in that business.

International Trade has changed dramatically during the past 50 years. The import/export business has experienced dramatic changes due to the introduction of supply chain management techniques that have reduced the dollar size of individual shipments. In 2001, the average value of an international shipment was 42% of what it was in the 1970s. Managing the supply chain carefully reduces inventory and brings companies close to just-in-time production. This change has had a tremendous impact on the trade finance business, because traditional trade finance solutions such as letters of credit are far less relevant to this new reality of international trade business. International Trade has changed dramatically during the past 50 years. The import/export business has experienced dramatic changes due to the introduction of supply chain management techniques that have reduced the dollar size of individual shipments. In 2001, the average value of an international shipment was 42% of what it was in the 1970s. Managing the supply chain carefully reduces inventory and brings companies close to just-in-time production. This change has had a tremendous impact on the trade finance business, because traditional trade finance solutions such as letters of credit are far less relevant to this new reality of international trade business.

"Putting an "e" before an "LC" (letter of credit) won’t make the e-LC a killer app." comments Axel Pierron, Celent Analyst and author of the report, "Firms are focused today on improving their working capital management, and the problem with trade is that it’s a cash trap".

There are three different strategies pursued by banks to create a new trade finance proposition for corporate clients. Most banks operating in the trade finance business have moved their trade features online, for reasons of efficiency and cost reduction, either via proprietary solution or by outsourcing the operation to another institution. Even if this move has created efficiencies, reduced costs, and fulfilled clients’ needs, Celent believes it has failed to address the issues of today’s trade finance business. This step is very similar to integrating third-party solutions such as logistics, which cannot alone completely address customer needs.

According to Mr. Pierron, "The real added value to customer in the trade business today stems from the merger of trade finance with cash management. Of course, this is the most difficult step for financial institutions to make as it requires these institutions to modify their own organizations".

| |

|

|

|

|

|

|

|

version francaise

02/10/2006 00:11

Financement du Commerce International: De la Gestion du Risque au Cash Management

Etude Publiée par Celent

Les outils traditionnels de financement du commerce international (Trade Finance) sont condamnés, et les migréer sur l’Internet n’y changera rien. Les solutions de Trade Finance se doivent d’évoluer d’une approche transactionelle vers une approche de type "Cash Management".

Dans une nouvelle étude, "Trade Finance : From Risk Management to Cash Management", Celent analyse le commerce international, son financement, et la valeur ajoutée des institutions financières qui le supporte. Le rapport apporte également une analyse détaillée des éléments qui sont en train de remodelent le métier du Trade Finance ainsi que des tendances à venir dans ce métier.

Le commerce international a profondément changé au cours des 50 dernières années. Les métiers de l’import/export ont évolué au cours des 50 dernières années notamment suite à l’introduction des techniques de gestion de la chaine d’approvisionnement qui ont réduit la valeur moyenne des expéditions. Ainsi en 2001, la valeur moyenne des cargaisons expédiées à l’international représentait 42% de leur équivalent des années 70. La gestion rigoureuse de la chaine d’approvisionnement a réduit les stocks et rapproché les entreprises de la production juste à temps. Cette évolution a eu un impact majeur sur le métier du trade finance, car la valeur des cargaisons expédiees diminuant, la nécessité de couvrir un risque de non-paiement s’est faite moins cruciale . Le rôle des LC, par exemple, a été considérablement réduit, ne représentant aujourd’hui que 15% du commerce international global. Le commerce international a profondément changé au cours des 50 dernières années. Les métiers de l’import/export ont évolué au cours des 50 dernières années notamment suite à l’introduction des techniques de gestion de la chaine d’approvisionnement qui ont réduit la valeur moyenne des expéditions. Ainsi en 2001, la valeur moyenne des cargaisons expédiées à l’international représentait 42% de leur équivalent des années 70. La gestion rigoureuse de la chaine d’approvisionnement a réduit les stocks et rapproché les entreprises de la production juste à temps. Cette évolution a eu un impact majeur sur le métier du trade finance, car la valeur des cargaisons expédiees diminuant, la nécessité de couvrir un risque de non-paiement s’est faite moins cruciale . Le rôle des LC, par exemple, a été considérablement réduit, ne représentant aujourd’hui que 15% du commerce international global.

"Mettre un "e"devant "LC " (lettre de crédit) ne transformera pas la e-LC en "killer application". commente Axel Pierron, analyste Celent et auteur de l’étude, "Les entreprise sont aujourd’hui focalisées sur l’amélioration de leur gestion d’actifs, or le problème avec le commerce international est qu’il est un immobilisateur de trésorerie". Les banques ont poursuivi jusqu’à présent trois types de stratégies différentes pour fournir à leurs clients une nouvelle offre en financement du commerce international. La plupart des banques opérant dans le métier du commerce international ont migré leurs services de trade finance en ligne, pour des raison d’efficacité et de réduction de coûts, via des solutions propriétaires ou en externalisant leurs opérations chez d’autres institutions financières. Même si cette évolution a permis de réduire les coûts, et de remplir une partie des besoins des clients, Celent estime qu’elle n’a pas satisfait aux nouveaux enjeux du commerce international. Selon Mr Pierron, "du point de vue du client, la véritable valeur ajoutée se situe dans la fusion du Trade Finance dans le Cash Management. Bien sur, c’est l’étape la plus complexe pour les institutions financières car elle requière une reorgarnisation complètements des services concernés".

| |

|

|

|

|

|

|

|

MARKETING INTERNATIONAL

02/10/2006 00:02

A - Le commerce international

Principaux importateurs et exportateurs en 1995 (ref OMC 1996) :

En Mia $

|

Exportations |

Importations |

| |

Marchandises |

Services |

Marchandises |

Services |

| |

Part |

Rang |

Part |

Rang |

Part |

Rang |

Part |

Rang |

| Etats-Unis |

11.6 |

1 |

16.1 |

1 |

14.9 |

1 |

11.2 |

1 |

| Allemagne |

10.1 |

2 |

5.9 |

4 |

8.6 |

2 |

10.1 |

3 |

| Japon |

8.8 |

3 |

5.5 |

6 |

6.5 |

3 |

10.3 |

2 |

| France |

5.7 |

4 |

8.1 |

2 |

5.3 |

4 |

6.5 |

4 |

| Royaume-Uni |

4.8 |

5 |

5.7 |

5 |

5.1 |

5 |

4.7 |

6 |

| Italie |

4.6 |

6 |

6 |

3 |

3.9 |

6 |

5.8 |

5 |

| Pays-Bas |

3.9 |

7 |

4 |

7 |

3.4 |

8 |

3.8 |

7 |

| Canada |

3.8 |

8 |

1.9 |

15 |

3.3 |

9 |

2.5 |

9 |

| Hong-Kong |

3.5 |

9 |

3.2 |

9 |

3.8 |

7 |

1.8 |

14 |

| Belgique-Luxembourg |

3.3 |

10 |

3.1 |

10 |

3 |

10 |

3 |

8 |

| Chine |

3 |

11 |

1.6 |

16 |

2.6 |

12 |

1.5 |

16 |

| Rep. de Corée |

2.5 |

12 |

2.1 |

14 |

2.6 |

11 |

2.3 |

10 |

| Singapour |

2.3 |

13 |

2.4 |

12 |

2.4 |

13 |

1.2 |

21 |

| Taipei |

2.2 |

14 |

1.3 |

18 |

2 |

15 |

3 |

12 |

| Espagne |

1.8 |

15 |

3.4 |

8 |

2.2 |

14 |

1.8 |

13 |

| Suisse |

1.6 |

16 |

2.2 |

13 |

1.6 |

16 |

1.2 |

23 |

| TOTAL |

5033 |

|

1170 |

|

5170 |

|

1180 |

|

Source OMC 1996 (val 1995)

| Exportations |

81.6 Mia $ Marchandises 1.6% ->16 ième rang |

| |

22.8 Mia$ Services commerciaux -> 13 ième rang. |

| Importations |

80.2 Mia$ Marchandises 1.6% -> 16 ième rang |

| |

12.7 Mia$ Services commerciaux 1.2% -> 23 ième rang |

| Services commerciaux : |

Transport (passagers, fret, affrètement) |

| |

Voyages (logement, nourriture, .. |

| |

Autres communication, assurances |

B - Les trois concepts de base

| |

Gestion internationale du marketing |

Marketing à l'exportation |

Standard adapté |

| OBJECTIF |

Transférer une politique commerciale à l'étranger. |

Concevoir une politique mkting globale.

Marketing global

|

Réaliser des économies d'échelles.

Prendre en compte les différences socio-culturelles pour chaque marché.

Marketing interculturel

|

| SEGMENTATION |

Viser le segment de marché dominant. |

Rechercher des segments de marché identiques par dessus les frontières. |

Identifier les groupes homogènes de consommateurs. Trouver des segments (niches) complémentaires à fort potentiel et fort développement autour d'un même métier. |

| POLITIQUE DE PRODUIT |

Adapter les produits.

Concevoir une gamme de produits export. |

Concevoir un produit international ou gérer un portefeuille d'activités. |

Sur une base " standard ", adapter le nom, la formule.

Décliner produits et gammes.

Commercialiser de " faux jumeaux " (erzatz). |

| POLITIQUE DE DISTRIBUTION |

Calculer et fixer le prix de vente à l'étranger. |

Etablir une politique de tarification internationale. |

Adapter en fonction des fourchettes du marché.

Tenir compte des différences d'images- produit. |

| POLITIQUE DE COMMUNICATION |

Faire connaître la marque à l'étranger. |

Créer une marque internationale homogène. |

Adapter les axes de communication-produit en fonction de différences socio-culturelles.

Développer des attributs standards pour l'image de l'entreprise autour d'une spécialité.

Notoriété de métier. |

1) Marketing à l'exportation

L'entreprise engage sur chaque marché étranger des politiques marketing différentes et propres à ceux-ci. Les actions sont différenciées pour l'ensemble du marketing mix. Cette approche est adaptée lorsque :

- L'entreprise n'a pas de notoriété internationale et débute dans la mise en oeuvre de politique marketing.

- Métiers banalisés et fortement concurrentiels.

- L'entreprise opte pour une stratégie de niches sur lesquels elle doit se spécialiser et s'adapter à chaque marché.

- Us et coutumes professionnels et les spécificités industrielles imposent une adaptation quasi systématique (bâtiments par exemple).

2) Gestion internationale du marketing

C'est-à-dire une uniformisation du marketing sur l'ensemble des marchés export. L'entreprise applique une stratégie globale standardisée.

Cette approche est particulièrement adaptée aux sociétés mondialisées qui possèdent un avantage produit sans égal et qui rencontrent peu de concurrents à travers le monde

3) La standardisation adaptée

Est une position médiane entre l'adaptation systématique et la standardisation à tous crins. Cette stratégie offre l'avantage de mieux coller les produits aux besoins ou désirs des consommateurs avec une faible incidence en surcoût de production. Cette standardisation s'applique principalement à la politique de marque, les niveaux de qualité, le positionnement, le déplacement de la demande à cause de nouvelles tendances, le positionnement de l'entreprise face à ses concurrents

C - La globalisation à tous prix ?

- Il n'y a pas de raison, ni théoriques ni pratiques, que le processus de globalisation se produise du côté du consommateur, donc de la demande.

- Le niveau de globalisation du comportement est fortement différent suivant la catégorie de produits / service considérée.

- Le processus de globalisation est bien plus imposé au consommateur, qu'il n'en est un participant actif.

Ainsi, à côté des différences économiques et des écarts de pouvoir d'achat, les divergences culturelles et psychologiques sont assez profondes pour requérir des stratégies marketing différenciées.

- En revanche il est absolument incontestable que la concurrence est en train de se globaliser.

Dans les six années de 1983 à 1988 la croissance du commerce mondial a été plus forte que celle de la production. Les liens économiques entre pays ne cessent de s'accroître, et par voie de conséquence la concurrence entre entreprises au niveau international. Mais les marchés globaux restent plus apparents que réels lorsque l'on regarde les modes de consommation.

- Les biens industriels et les produits de haute technologie sont considérés comme les plus appropriés pour des stratégies globales, alors que l'habillement, l'alimentaire, les nettoyants ménagers, sont considérés comme moins propices. Plus le produit est non durable / sensoriel / personnel, plus le taux de pénétration est homogène.

- La plus discutable des hypothèses implicites de la globalisation est que nous convergeons tous vers un style de vie moderne, qui est plus ou moins l' "American way of Life ". La vraie globalisation des modes de consommation commencera à se produire, lorsque la route de la globalisation cessera d'être une voie à sens unique.

Exemple : NESTLE. Le lait maternisé en poudre. Vendu aux mères dans les pays en voie de développement sans qu'une information sérieuse n'ait été faite, il est apparu comme causant la mort de nombreux bébés. Les mères utilisaient une eau saumâtre, ne la faisait pas bouillir, ou conservaient le lait une fois préparé dans de mauvaises conditions. De plus les défenses naturelles que l'allaitement maternel assure aux nourrissons n'étaient plus présentes. Par contre l'effet d'imitation de ce qui se fait dans les pays développés était, comme on peut aisément l'imaginer, une grande motivation d'achat.

La globalisation de l'offre ne va pas sans pressions ni sur les entreprises et secteurs industriels de certains pays, ni sur les balances des paiements de nombreux états.

Les développements dans l'automatisation des unités de fabrication permettent d'adapter les produits sans augmentation majeure du coût. La conception modulaire des produits permet de regagner les économies d'échelle au niveau des composants, tout en diversifiant le produit fini.

Il serait faut de croire qu'une simple stratégie de gigantisme est un point de départ de la stratégie globale. D'une part, seules les unités produites et vendues peuvent réellement être sources de baisse des coûts. D'autre part, le processus d'apprentissage et les améliorations technologiques apportées à la fois au produit et au processus de production comptent également pour une part essentielle des effets d'expérience, indépendamment des économies liées à l'échelle de production à l'état pur.

Les nouvelles approches de la gestion de production nous apprennent qu'une orientation forte vers la réduction de coût et la simplicité de gestion n'impliquent pas nécessairement une standardisation absolue.

Pourquoi les entreprises déploient-elles les efforts nécessaires pour investir à l'étranger ?

OMC Rapport annuel 1996

Plutôt que de s'intéresser au marché intérieur et de produire pour l'exportation et/ou de concéder des licences à des entreprises étrangères pour l'exploitation de leurs technologies ?

Une société multinationale est généralement le fruit de 3 circonstances interdépendantes :

- L'entreprise possède des actifs qui peuvent être exploités de manière rentable à une échelle relativement large.

Par expl : propriété intellectuelle[technologies, marques, droits d'auteur, capital humain], compétence en matière d'organisation et de gestion et réseaux de communication.

Un des éléments moteur de l'internationalisation est la technologie (produit ou procédé). Toutefois, les avantages compétitifs qui reposent sur la technologie ont tendance à devenir obsolètes avec le temps. La capacité d'innover régulièrement du point de vue technologique est cependant un avantage réel.

- Il est plus rentable de produire à l'aide de ces actifs dans plusieurs pays que de produire exclusivement dans le pays d'origine et d'exporter.

Pour être compétitif sur les marchés étrangers, le fournisseur de service doit avoir une présence physique sur ces marchés. Dans le cas de produits manufacturés l'investissement à l'étranger suit souvent le commerce.

- Les avantages potentiels d'une " internalisation " de l'exploitation des actifs sont plus importants que ceux qui découlent de l'octroi de licences à des entreprises étrangères pour l'exploitation des actifs et sont suffisants pour qu'il vaille la peine pour l'entreprise d'engager les frais additionnels qu'entraîne la gestion d'une grande organisation, dispersée sur le plan géographique.

On peut citer les avantages qui résultent du fait que l'entreprise évite les coûts associés aux transactions entre sociétés indépendantes, coûts qui sont liés à la passation des contrats et à la garantie de la qualité dans les transactions avec les fournisseurs, les sociétés d'import-export et les titulaires de licences étrangers.

Ces investissements peuvent être également consentis pour réduire le risque d'être soumis à une protection contingente du fait de mesures antidumping.

D - Le marketing interculturel

Logique économique

Logique culturelle |

Recherche d'effets d'expérience maximaux à travers une standardisation totale |

Gestion de production élaborée visant une minimisation du coût des adaptations |

| Tendance rapide à l'uniformisation |

MARKETING GLOBAL |

Stratégie aberrante |

| Fortes différences culturelles |

MARKETING INTERCULTUREL DE PRODUITS STANDARDS |

MARKETING INTERCULTUREL TOTAL |

| La dynamique d'interprétation culturelle ne peut les effacer |

Les nouveaux médias imposent un marketing interculturel : Le marketing global est issu de l'expansion international de produits nationaux, alors que le marketing interculturel est issu d'une analyse à priori internationale dans la conception, le lancement et le développement de produits.

Le marketing interculturel cherche à définir d'abord les conditions d'identification au produit ou au concept, afin de déterminer, si c'est nécessaire, quels aspects du marketing-mix original doivent être modifiés ou amplifiés pour faciliter l'adéquation avec le marché et un lancement international.

- Le rouleau compresseur : une vision cohérente du marketing global qui considère les différences culturelles comme des résidus d'un monde passé, particulièrement en rapport avec l'univers des produits et de la consommation.

- Une stratégie marketing aberrante : si le présupposé est que les goûts et les modes de vie s'uniformisent, une stratégie de minimisation des surcoûts liés à l'adaptation ne s'impose nullement.

- Le marketing interculturel des produits standards : Le concept PDG culture (PGCD = Plus Grand Commun Dénominateur)

Même dans le cas de produit peu culturel, la culture locale peut avoir une influence sur la décision d'achat du bien, et ce, au moins sur deux points :

- Le rapport entre esthétique et solidité : Alors que certaines cultures n'associent pas ou associent positivement ces deux perceptions, d'autres peuvent les associer négativement ("c'est beau, donc ce n'est pas solide").

- Le rapport entre la complexité technique apparente et la fiabilité perçue : (boutons, manettes, voyants de contrôle, etc...).

Là encore, des associations positives, négatives ou inexistantes peuvent être faites. Elles sont le fait non pas de la totalité d'une population de culture donnée, mais souvent d'une large majorité.

Le marketing interculturel est grandement facilité lorsque les conditions de l'identification au produit, ou à ce qu'il évoque, sont déjà présentes dans le marché à conquérir. Il peut aussi être facilité par le désir de s'assimiler à un type de société particulier.

- Le marketing interculturel total en ajoutant un degré de liberté supplémentaire à la situation précédente : les adaptations, lorsqu'elles sont significatives, en terme de marketing interculturel, sont reconnues comme s'imposant et pouvant être intégrées à une fabrication standard en minimisant le surcoût lié à l'adaptation.

Le marketing global , en revanche, tente d'imposer la standardisation d'un concept ou d'un produit déterminé sans se soucier de l'adéquation exacte entre les éléments de l'offre et les conditions de la demande. Dans certains cas, on devra même stimuler la demande afin qu'elle s'adapte aux conditions de l'offre.

Zones d'affinités culturelles dans lesquelles la même méthodologie pourra être utilisée pour pénétrer sur les marchés avec le même type de produit. Par exemple, malgré l'isolationnisme traditionnel du Royaume-Uni, il y a moins de différences entre la Grande-Bretagne et le Danemark ou la Suède, qu'avec l'Italie ou l'Espagne.

Pour repérer ces zones de façon opérationnelle, il sera bon de faire une typologie par rapport à des critères qui sont à la lisière de la culture et du marketing, et qui ont un sens fort par rapport à la catégorie de produits étudiés. Par exemple :

- Les heures d'ouverture de la distribution.

- L'attitude vis-à-vis des prix (forte ou faible inflation, orientation vers le marchandage).

- L'attitude vis-à-vis de la nouveauté, etc...

E - Les nouvelles conditions du marché

Parmi les principaux facteurs ont peut citer :

- Une nouvelle donne sur la compétitivité des nations Parmi les principaux facteurs on peut citer :

- Une main d'oeuvre abondante et bon marché

- L'abondance des ressources naturelles

- Les taux de change et les taux d'intérêt

- Le déficit budgétaire d'un pays

- La promotion des exportations par les pouvoirs publics

- Les subventions aux importations

- Les mesures protectionnistes

Aucun d'entre ces facteurs pris indépendamment ou combinés ne peut dégager un modèle mathématique applicable sans aucun risque d'erreur.

- L'intensification de la concurrence mondiale au niveau des entreprises La banalisation des technologies offre à de nouveaux pays industrialisés la possibilité de devenir des compétiteurs internationaux. Ceci est directement lié aux cessions de licences de fabrication, aux ventes d'usines clés en main ou produits en main installés dans les nouveaux pays industrialisés qui, à leur tour, exportent leurs fabrications vers les pays riches.

- La difficulté de maintien des positions avantageuses ou de profiter d'un rapport de force positif lié à la notoriété international sur son drapeau (les anciennes colonies pour la France par exemple).

1) La recherche de nouveaux avantages concurrentiels

- S'appuyer sur le "made in" et ses symboles et profiter de la notoriété internationale d'une nation. Le " made in " identifie des attributs qui font reconnaître mondialement des pays comme spécialistes d'une activité commerciale ou industrielle.

- Développer l'innovation technologique. Certains secteurs sont, de par leur métier, très impliqués dans des processus permanents d'innovation (l'industrie pharmaceutique par exemple). L'innovation se traduit par de petites trouvailles et plus rarement par de grandes découvertes.

- Faire référence au passé historique "positif". Il s'explique dans les rapports entre pays (la colonisation par exemple).

- S'assurer d'une bonne position sur son marché local. L'avantage concurrentiel se rôde sur son propre marché locale. Les industries doivent pouvoir justifier de leur réussite sur leur marché local afin de se prévaloir d'une éventuelle position internationale. .

- Mettre en oeuvre une stratégie internationale. Il n'est pas nécessaire d'approcher des marchés qui sont le marché d'origine d'un leader mondial. On optimisera les chances de succès et réduira les aléas en introduisant une approche fine sur les marchés internationaux, une sélection plus précise des marchés cibles, l'utilisation plus systématique d'outils marketing.

2) Le marketing : une importation ...

En France dix mille étudiants suivent chaque année un cours de base de marketing, contre trois cent mille aux USA (rapport ¼ de population). Le niveau de développement, mesuré sur cet indicateur, est 7 à 8 fois supérieur aux USA par rapport à la France.

On a plus souvent importé le mot que l'ensemble du sens et des pratiques sociales qu'il implique. Il est normal que dans certains pays il y ait de fortes divergences entre le discours marketing idéalisé et les pratiques réelles des entreprises qu'il n'a pas supplantées.

Malgré le succès du marketing, il semble qu'il y ait beaucoup d'exemples montrant une mauvaise compréhension du concept marketing dans de nombreux pays :

- En Egypte, une étude menée auprès des hommes d'affaires indique un manque clair d'appréhension de ce que signifie le mot " marketing ". Ils voient en fait le marketing simplement comme le fait de vendre, ou bien comme la promotion des ventes.

- Au Japon le livres de marketing management ont été empruntés aux USA, essentiellement traduits, faiblement adaptés. Les études de marché, l'inspiration des questions, aussi bien que les techniques d'enquête ont été importées.

Ce qui est arrivé au Japon est la modification et l'adaptation de certains construits, idées et pratiques américaines, pour les ajuster à la culture japonaise, qui demeure intacte.

Les entreprises japonaises font des études de marché, mais se réservent d'en suivre ou non les recommandations. (Akio Morita, le président fondateur de Sony, décida de lancer le walkman malgré une étude de marché concluant que les consommateurs ne souhaitaient pas acheter un magnétophone, fut-il portatif, s'il n'enregistrerait pas. Aux USA, un patron aurait difficilement pris cette décision.).

La recherche commerciale japonaise est appuyée principalement sur deux types d'informations :

- Les " soft data " obtenues par des visites aux détaillants et aux autres membres des réseaux de distribution.

- Les " hard data " données par le niveau de livraisons, des stocks, ainsi que des ventes au détail.

Les firmes japonaises préfèrent une information spécifique au contexte, plutôt que dégagée du contexte.

- En France les entreprises ont un directeur de marketing en même temps qu'un directeur commercial.

- Aux USA un " vice-président " marketing s'occupe aussi du commercial et de la force de vente, parmi ses autres responsabilités.

| |

|

|

|

|

|

|

|

Le commerce international

01/10/2006 23:46

Le total des échanges commerciaux réels (exportations et importations) de biens et de services de la Saskatchewan a atteint approximativement 21 milliards de dollars en 2003. Les 12,1 milliards de dollars d'exportations de la province ont non seulement équilibré ses 9,2 milliards de dollars d'importations, mais aussi créé un excédent commercial de 2,9 milliards de dollars. Comme l'indique le diagramme ci-dessous, la Saskatchewan fait preuve d'une forte compétitivité sur les marchés internationaux et c'est un exportateur international net de biens et de services. La valeur des exportations et des importations internationales de la province subit les répercussions de facteurs économiques comme la valeur du huard, les prix des matières premières, les prix de l'énergie et la croissance économique mondiale. Les exportations et les importations peuvent aussi essuyer le contrecoup de « chocs économiques » tels que les périodes de sécheresse et le SRAS. Un certain nombre de facteurs influent sur la compétitivité des exportations de la Saskatchewan. Celles-ci ont culminé en 2000, puis chuté en raison de la faible demande de l'étranger, de la montée du dollar canadien par rapport au dollar américain, de la diminution des récoltes causée par la sécheresse et de la fermeture de la frontière à la suite de la découverte de l'ESB au Canada.

Le volume du commerce international par rapport à l'activité économique indique le degré d'ouverture d'une économie ou de son intégration dans l'économie mondiale. La proportion des exportations internationales réelles de biens et de services dans le PIB est passée de 29 p. 100 en 1980 à 38 p. 100 en 2003. La proportion des importations internationales réelles de biens et de services dans le PIB a enregistré une hausse de 18 à 29 p. 100 de 1980 à 2003. Les échanges internationaux totaux de biens et de services ont égalé 67 p. 100 du PIB provincial en 2003.

En 2003, l'Ontario a été la province la plus liée à l'économie mondiale avec des exportations internationales réelles représentant 48 p. 100 du PIB. Le Nouveau-Brunswick et la Saskatchewan ont atteint respectivement le deuxième et le troisième rang. Toutefois, cela ne tient pas compte du fait que, depuis l'Accord de libre-échange entre le Canada et les États-Unis, les entreprises canadiennes importent beaucoup plus de biens qu'elles intègrent ensuite dans d'autres produits d'exportation. En raison de la proximité du centre des États-Unis et de sa propre structure industrielle, l'Ontario a le plus haut pourcentage d'importations intégrées (40 p. 100 en 1999). Après le rajustement des exportations ontariennes pour tenir compte des importations intégrées, les exportations de cette province baissent considérablement. Les principales exportations de la Saskatchewan étant des produits provenant de ressources naturelles, ce rajustement fait de cette province celle où les exportations ont été les plus intensives en 19991.

Même si les états américains situés à proximité de la Saskatchewan sont souvent considérés semblables à cette province au niveau des exportations, les données présentent un tableau différent. Les exportations internationales sont beaucoup plus importantes pour l'économie de l'Ouest canadien que pour celle des états américains voisins. Par exemple, les exportations internationales de biens ont constitué 29 p. 100 du PIB de la Saskatchewan en 2003, mais n'ont représenté que 4 et 1 p. 100 des produits bruts respectifs du Dakota du Nord et du Montana. Les exportations internationales de biens sont aussi plus importantes pour l'économie canadienne que pour l'économie américaine.

En 2003, la Saskatchewan a exporté 9,6 milliards de dollars de biens dans le monde et en a importé 8,1 milliards de dollars (en dollars de 1997). Ses exportationsde services ont atteint 2,5 milliards de dollars et ses importations,1,1 milliard de dollars (en dollars de 1997). Depuis 1980, le commerce international des services a connu une croissance rapide qui s'est retrouvée dans le développement du secteur des services dans l'économie de la Saskatchewan et dans la « capacité commerciale » croissante des services de la province grâce aux progrès des technologies de l'information et des communications. Au cours des 5 dernières années, en moyenne 1 dollar sur 5 provenant des exportations saskatchewanaises de biens et de services est venu des services, en comparaison de 1 dollar sur 8 pour le Canada.

Au cours des 10 dernières années, les exportations internationales de la Saskatchewan, suivies des exportations interprovinciales, ont été le facteur le plus important de la croissance économique globale de la province (par rapport à la consommation personnelle, aux investissements commerciaux et aux dépenses gouvernementales).

Le commerce international crée des emplois . Le commerce international est particulièrement important pour l'emploi en Saskatchewan, où 26 p. 100 des emplois sont liés à l'exportation des biens et des services2. En moyenne, 20 p. 100 des emplois étaient reliés à l'exportation des biens et des services au Canada en 20033.

__________

Le commerce international par région

Les principaux partenaires commerciaux de la Saskatchewan en 2003 sont indiqués ci-après.Les dix principales destinations des exportations de la province ont représenté 85 p. 100 du total de ses exportations. Les importations saskatchewanaises ont été plus concentrées, leurs dix premières sources regroupant 97 p. 100 du total des importations de la province. Le plus grand partenaire commercial de la Saskatchewan sont les États-Unis qui reçoivent 64 p. 100 de ses exportations de biens et lui fournissent 89 p. 100 de ses importations. Les exportations saskatchewanaises aux États-Unis ont augmenté en moyenne annuellement de 4 p. 100 de 1999 à 2003, affichant une croissance beaucoup plus rapide que celle du total des exportations de la province. Les exportations de biens de la Saskatchewan en Illinois et au Minnesota, les deux principales destinations aux États-Unis, ont atteint respectivement 1,9 et 1,6 milliard de dollars1. Les exportations vers chacun de ces états sont supérieures au triple du niveau des exportations destinées au plus grand marché suivant, le Japon. Les importations en provenance des États-Unis sont demeurées constantes de 1999 à 2003 et le total des importations a diminué, mais les importations de pays comme l'Allemagne et la Chine ont enregistré une croissance très rapide. Parmi les provinces canadiennes, la Saskatchewan est celle dont la proportion des exportations aux États-Unis est la plus faible et la proportion des importations en provenance des États-Unis est la plus forte. En 2003, 86 p. 100 du total des exportations de biens du Canada ont été destinées aux États-Unis et 61 p. 100 du total de ses importations de biens sont venues du Sud de la frontière.

|

Dix principaux partenaires de la Saskatchewan pour les échanges commerciaux de biens en 2003

|

| |

Exportations

|

Importations

|

| |

000 $

|

Proportion

|

Croissance

|

|

000 $

|

Proportion

|

Croissance

|

|

États-Unis

|

6 592 308

|

64 %

|

4 %

|

États-Unis

|

3 709 883

|

89 %

|

0 %

|

|

Japon

|

500 265

|

5 %

|

-6 %

|

Allemagne

|

72 472

|

2 %

|

13 %

|

|

Chine

|

410 809

|

4 %

|

-8 %

|

Chine

|

42 925

|

1 %

|

15 %

|

|

Belgique

|

236 232

|

2 %

|

27 %

|

Japon

|

40 980

|

1 %

|

3 %

|

|

Mexique

|

229 965

|

2 %

|

3 %

|

Royaume-Uni

|

37 698

|

1 %

|

12 %

|

|

Italie

|

209 307

|

2 %

|

21 %

|

Réimportations

|

35 108

|

1 %

|

-12 %

|

|

Brésil

|

183 038

|

2 %

|

8 %

|

Mexique

|

34 677

|

1 %

|

-33 %

|

|

Algérie

|

176 680

|

2 %

|

-13 %

|

Italie

|

19 892

|

0 %

|

-11 %

|

|

Inde

|

175 758

|

2 %

|

17 %

|

France

|

17 493

|

0 %

|

17 %

|

|

Corée du Sud

|

85 499

|

1 %

|

-7 %

|

Corée du Sud

|

16 018

|

0 %

|

43 %

|

|

Total des dix

|

8 799 861

|

85 %

|

3 %

|

Total des dix

|

4 027 147

|

97 %

|

-1 %

|

|

Total

|

10 338 489

|

|

1 %

|

Total

|

4 151 378

|

|

-1 %

|

|

Croissance annuelle moyenne de 1999 à 2003

|

|

Statistique Canada avec les données de Strategis

|

Depuis la mise en place de l'Accord de libre-échange entre le Canada et les États-Unis (ALÉ), les échanges commerciaux entre la Saskatchewan et les États-Unis ont augmenté2 . Les exportations saskatchewanaises de biens aux États-Unis sont passées de 2,5 milliards de dollars en 1990 à 7,9 milliards de dollars en 2000 avant de tomber à 6,6 milliards de dollars en 2003. De 1990 à 2003, la proportion des exportations de la province à destination des États-Unis a augmenté de 45 à 64 p. 100. Les importations saskatchewanaises de biens en provenance des États-Unis sont passées de 1,3 milliard de dollars en 1990 à 4,2 milliards de dollars en 2001. La Saskatchewan a importé 3,7 milliards de dollars de biens des États-Unis en 2003.

Aux États-Unis, les destinations de la plupart des exportations saskatchewanaises de biens sont les régions des Grands lacs et des plaines. Les exportations dans la région des Grands lacs ont augmenté considérablement depuis 1994.

En 1994, lorsque l'Accord de libre-échange nord-américain (ALENA) a été signé, la Saskatchewan a exporté 178 millions de dollars de biens au Mexique, mais n'en a importé que 7 millions de dollars. En 2003, elle y a exporté 230 millions de dollars de biens et en a importé 35 millions de dollars. Au cours des dernières années, les exportations saskatchewanaises au Mexique ont subi les répercussions de la baisse du volume des produits agricoles d'exportation causée par les périodes de sécheresse consécutives. Bien que les exportations de la province au Mexique aient augmenté depuis 1994, lorsque les droits de douane ont baissé, les biens exportés demeurent essentiellement des produits agricoles, comme le canola, le blé et le malt, et des produits forestiers telle la pâte de bois mi-chimique. Le type de produits importés du Mexique a changé à mesure que le pays s'est industrialisé grâce, en partie, à l'entrée d'investissements étrangers directs après la mise en oeuvre de l'ALENA. En 1994, les importations étaient principalement des fruits, des légumes et de l'alcool. En 2003, les trois produits d'importation les plus importants ont été des détonateurs, des convertisseurs statiques électriques et des tracteurs de remorques.

Le Canada a aussi des accords de libre-échange avec le Chili (1997), Israël (1998) et le Costa Rica (2002). En 2003, la Saskatchewan a exporté 30 millions de dollars de biens au Chili et en a importé 2,9 millions de dollars. Ses principales exportations à destination du Chili ont été du blé dur, des lentilles de la potasse et du blé. Ses importations les plus importantes en provenance du Chili ont été du raisin, du vin et des pêches. Les exportations saskatchewanaises de biens en Israëlse sont chiffrées à 5,5 millions de dollars en 2003 et ses importations, à 1,7 million de dollars. Les pièces de produits comme des télévisions et des radars, le canola, les lentilles et les pois ont constitué les exportations les plus appréciables de la province à destination d'Israël en 2003. Les importations saskatchewanaises les plus importantes en provenance d'Israël ont été la toluidine (utilisée dans la production de produits chimiques agricoles) et des tissus. En 2003, les exportations de la Saskatchewan au Costa Rica et ses importations en provenance de ce pays se sont élevées respectivement à 5,3 millions de dollars et à 270 000 dollars. La potasse a constitué son produit d'exportation le plus important au Costa Rica et le melon, son principal produit d'importation provenant de ce pays.

|

Le Canada a amorcé récemment le dialogue avec le MERCOSUR (Brésil, Argentine, Paraguay et Uruguay) au sujet d'un accord commercial et d'investissement qui s'intégrera dans la Zone de libre-échange des Amériques (ZLEA). Les exportations de la Saskatchewan au MERCOSUR se sont élevées à 190 millions de dollars en 2003. Le Brésil représentait 96 p. 100 des exportations dans cette région. Le total des importations saskatchewanaises provenant du MERCOSUR a atteint 12,5 millions de dollars en 2003 et le Brésil a été la source de la plupart de ces importations. Le produit saskatchewanais le plus exporté au MERCOSUR est la potasse qui a représenté 76 p. 100 du total des exportations dans cette région en 2003. Viennent ensuite les graines à canaris et le blé qui ont constitué respectivement environ 15 millions de dollars d'exportations. Les herbicides sont intervenus pour 20 p. 100 dans le total des importations au MERCOSUR en 2003.

Le Canada explore également la possibilité d'un accord de libre-échange avec la Corée du Sud, considérée commela « porte d'entrée » du Nord-Est de l'Asie. En 2003, la Saskatchewan a exporté 85 millions de dollars de biens en Corée du Sud et en a importé 16 millions de dollars. La pâte de bois mi-chimique et la potasse ont été les principaux produits d'exportation. Les appareils de transmission et de réception ont constitué près de 50 p. 100 des importations en 2003.

|

Le commerce international par produit

Les 25 principaux produits d'exportation et d'importation de la Saskatchewan en 2003 sont indiqués ci-après. Les produits agricoles et les produits provenant de ressources naturelles constituent la plus grande partie des exportations de la province, tandis que ses importations comprennent surtout du matériel et des moyens de production industriels et agricoles1. Les exportations de la Saskatchewan sont très concentrées, ses 25 produits d'exportation principaux représentant 84 p. 100 du total de ses exportations. La situation est très différente pour les biens qu'elle importe. Le produit d'importation le plus important, les herbicides, constitue uniquement 4 p. 100 du total des importations de la province et les 25 produits d'importation interviennent pour 31 p. 100 seulement dans le total des importations.

Principaux produits d'exportation et d'importation de la Saskatchewan en 2003

| Rang | Exportations |

|

Importations |

| |

Produit | 000 $ | Produit | 000 $ |

| 1 |

Pétrole brut |

3 056 066 |

Herbicides |

156 990 |

| 2 |

Potasse |

1 836 759 |

Tracteurs de remorques |

109 082 |

| 3 |

Blé dur |

650 219 |

Autres tracteurs à pneus |

92 261 |

| 4 |

Blé |

637 873 |

Moissonneuses-batteuses |

76 345 |

| 5 |

Canola |

492 254 |

Moteurs |

76 248 |

| 6 |

Pâte de bois mi-chimique |

202 835 |

Camions de plus de 20 tonnes |

74 386 |

| 7 |

Graines de lin |

185 939 |

Chargeuses à culbutage vers l'arrière |

66 823 |

| 8 |

Pois |

181 761 |

Pelles mécaniques |

59 199 |

| 9 |

Lentilles |

162 227 |

Maisons-remorques et tentes-caravanes |

48 246 |

| 10 |

Uranium |

140 210 |

Cuvelage et tubes d'extraction de pétrole et de gaz |

46 967 |

| 11 |

Panneaux de copeaux |

115 402 |

Camions à benne basculante hors route |

44 825 |

| 12 |

Urée |

87 439 |

Phosphate d'ammonium |

44 639 |

| 13 |

Orge |

86 236 |

Pièces d'engins de chantier |

38 280 |

| 14 |

Bois d'oeuvre |

84 237 |

Énergie électrique |

36 844 |

| 15 |

Herbicides |

77 021 |

Pièces de machines agricoles |

36 434 |

| 16 |

Bovins vivants |

75 595 |

Hottes d'aspiration et de recyclage |

34 719 |

| 17 |

Pâte de bois chimique |

73 235 |

Camions de 5 à 20 tonnes |

32 781 |

| 18 |

Avoine |

71 019 |

Tourteau de soja |

31 870 |

| 19 |

Huile de canola brute |

70 658 |

Catalyseurs supporté |

31 321 |

| 20 |

Graines à canaris |

69 702 |

Autres composés hétérocycliques |

29 642 |

| 21 |

Semoirs |

69 438 |

Bouteurs et bouteurs latéraux |

29 302 |

| 22 |

Papier fin d'écriture |

69 130 |

Insecticides |

28 327 |

| 23 |

Malt |

68 415 |

Journaux et magasines |

26 550 |

| 24 |

Huile de canola brute à faible teneur en acide érucique |

66 386 |

Aliments pour animaux de compagnie |

25 461 |

| 25 |

Flancs salés de porc |

63 415 |

Produits et préparations chimiques |

25 243 |

| |

25 principaux produits d'exportation |

8 693 471 |

25 principaux produits d'importation |

1 302 784 |

| |

Total des exportations |

10 338 489 |

Total des importations |

4 151 378 |

| |

Niveau à 6 chiffres du code harmonisé |

| |

Canola uses Historic Code |

| |

Statistique Canada avec les données de Strategis |

La Saskatchewan est un exportateur important au Canada et dans le monde. En 2003, la Saskatchewan a été sur le plan de la valeur des exportations :

- le premier exportateur mondial de potasse (49 p. 100 des exportations mondiales), de blé dur (25 p. 100), de lin (42 p. 100), de pois (24 p. 100), de lentilles (26 p. 100), de moutarde (29 p. 100) et de graines à canaris (55 p. 100);

- le deuxième exportateur mondial de canola ou de colza (17 p. 100), d'avoine (15 p. 100) et de flancs salés de porc (15 p. 100);

- le troisième exportateur mondial d'huile de canola ou de colza brute (13 p. 100) et de semoirs agricoles (11 p. 100);

- le premier exportateur canadien de potasse, de blé dur, de blé, de canola, de graines de lin, de pois, de lentilles, d'orge, de moutarde, d'herbicides, d'huile de canola brute, de graines à canaris, de semoirs et de flancs salés de porc.

Où se trouve l'uranium?

La Saskatchewan est le plus grand fournisseur d'uranium. Elle fournit 30 p. 100 de l'approvisionnement mondial. Toutefois, en raison de la nature du marché de l'uranium, on peut seulement estimer le pourcentage saskatchewanais de la valeur totale des ventes mondiales. La Saskatchewan est le seul producteur d'uranium au Canada, mais le traitement de ce minerai se fait principalement en Ontario. Statistique Canada déclare que la valeur des exportations de ce secteur était de 549 millions de dollars (489 millions à l'étranger et 60 millions de dollars dans le reste du Canada) en 2003. Ressources naturelles Canada fait part d'une valeur nette à l'exportation de 620 millions de dollars, ce qui, par définition peut inclure le traitement à valeur ajoutée.

Certaines des exportations de biens de la Saskatchewan ont enregistré une croissance très rapide de 1999 à 2003. À la suite de la prospection de marchés, les exportations de semoirs agricoles ont obtenu l'essor le plus rapide avec un taux de croissance annuelle de 42 p. 100. Des investissements dans les capacités de transformation ont contribué à l'expansion annuelle de 20 p. 100 des exportations de flancs salés de porc.

Les exportations saskatchewanaises se sont diversifiées au fil du temps. En 1994, les exportations traditionnelles constituaient 69 p. 100 du total des exportations de biens et les exportations non traditionnelles en représentaient 31 p. 1002. En 1998 et en 1999, la différence entre les exportations traditionnelles et non traditionnelles a plus ou moins disparu. Même si la proportion des exportations traditionnelles a augmenté par la suite en raison de la forte demande et des prix de l'énergie, elle est encore nettement inférieure au chiffre de 1994.

| |

|

|

|

|